アレルギー性鼻炎

私たちは、外部の細菌や有害物質から体を守るために、「免疫」という高度な防御機構を持っています。

しかし、この「免疫」があまりに過敏に反応すると、時には自分自身にとって有害となります。この状態がアレルギーと呼ばれ、「アレルギー性皮膚炎」(あるいは「アトピー性皮膚炎」)、「喘息」(あるいは「アレルギー性気管支炎」)、「アレルギー性結膜炎」、「アレルギー性鼻炎」などが代表的です。

アレルギー性疾患は、最近確実に増加しており全国民の約30%が罹患していると言われています。生活環境の変化、ストレスの増加、食生活の西欧化、大気汚染などいくつかの要因が指摘されていますが、その本態は不明です。

アレルギー性鼻炎画像 鼻炎の場合は、鼻から吸い込んだ花粉やダニなどの異物(吸入性抗原)が、鼻から入って鼻粘膜の表面に付くと、そこでアレルギー反応を引き起こします。花粉やダニは、鼻粘膜にある肥満細胞の抗体(IgE抗体)と反応し、細胞からヒスタミンやその他の化学物質が放出されます。

このヒスタミン等が神経を刺激して”くしゃみ”、”鼻水”を、また血管を刺激して”鼻づまり”を引き起こします。

このような症状は、異物を排除しようとする生体防御の表れです。アレルギー体質の人は、このIgE抗体が作られやすくなっていて、過剰防衛的に反応するのです。

▼主な原因物質

アレルゲン(抗原)として最も多いのがハウスダスト(室内塵)で、特にその中に住んでいるチリダニの仲間が主な原因とされています。次いでスギ、カモガヤ、ブタクサなどの花粉、カビ、動物の毛、その他となっています。

▼症状・特徴

鼻の症状として、くしゃみ、鼻水、鼻づまりが3大症状です。人によってくしゃみが強かったり、鼻づまりが強かったりします。鼻のかゆみやムズムズ感が出現することもあります。

目の症状では、目のかゆみが最も多く、充血、涙が出る、目やにが出る、目がゴロゴロするといった症状があります。また喉が痛くなったり、喉がかゆい、あるいは耳の奥がかゆいといった症状が出る場合もあります。

■診断

- 問診

症状、時期、職業、生活環境、既往歴、家族歴などをお聞きして、おおよその見当をつけます。 - 鼻鏡検査

鼻の中をのぞくことにより、鼻の粘膜の状態(腫れ具合や色)、鼻汁の性状、鼻空間の広さや骨の曲がり具合を観察します。 - 鼻汁検査

鼻汁の中に、好酸球という白血球がたくさん含まれているか、鼻汁を少量取って調べます。 - アレルゲン検査

アレルゲン検査・・・原因となっている物質(アレルゲン=抗原)が何であるのかを調べます。これにはいくつかの方法があります。

▼アレルゲンの検査

- 皮膚での反応

皮内テストは、アレルゲンエキスの非常に薄い液を皮内に少量注射して約4mmの膨疹をつくり、その皮膚反応を見ます。皮内反応は、注射後約15~20分後の皮膚の発赤を調べて陽性か陰性かを判定します。ツベルクリン反応のようなものと考えてください。その他、エキスを滴下し皮膚を引掻いて反応をみるスクラッチテストもあります。 - 血液検査

IgE抗体の総量を調べるRIST(radioimmuno-sorbent test)と、アレルゲンと特異的に反応するIgE抗体を調べるRAST(radioallergosorbent test)があります。いくらかの血液を採血し、専門の検査所に依頼してIgE量をRISTあるいはRASTスコアーとして判定してもらいます。

◆検査の見方

○皮内テストでは

| 発赤直径 | 膨疹直径 | ||

| 陰性 | 10 mm以下 | 5 mm以下 | 発赤をまったく伴わない膨疹は9 mmでも陰性とする |

| 疑陽性 | 10 mm以上 | 6 mm以上 | |

| 陽性 | 20 mm以上 | 9 mm以上 | どちらか満足すれば陽性 |

| 強陽性 | 40 mm以上 | 15 mm以上 | どちらか満足すれば強陽性 |

○RASTはスコアーとして示されます。

- スコアー

- 0 陰性(-)

- 1 ボーダーライン(±)

- 2 明らかに陽性(+)

- 3 強陽性(2+)

- 4 高度に陽性(3+)

施設によりこれ以上のスコアー(5や6)もありますが、数値が大きいほど強いアレルギー反応を持っていると考えてください。

▼抗原について

ハウスダスト(室内塵)の中の病因的抗原が、ダニ(特にチリダニ科のコナヒョウヒダニとヤケヒョウヒダニ)およびその卵、ぬけがら、排泄物であることが判明しています。症状は通年性(1年中)ですが、気候の変わり目に強く出ることが多いようです。生活様式や住居環境 が都会化するにしたがい、増加傾向にあります。ダニは、体長0.1~1mmくらいで、高温多湿(温度20~30度、湿度60~80%)を好み、人や動物のフケやアカ、食品クズ、カビを食べ、じゅうたん・畳み・ふとん・ベッド・室内布製品に住んでいます。

スギは、日本の人工針葉樹林の約45%を占める雌雄同株の裸子植物で、北海道と沖縄にはほとんど植林はありません。花粉は球形で表面に突起を持っています。飛散時期は2~4月です。日本人が最も多い花粉症です。

ヒノキは、スギに次いで植林が多く、雌雄同株の裸子植物です。花粉はスギと似ていますが、突起はありません。飛散時期は3月中旬~5月中旬です。

カモガヤは、単子葉植物のイネ科を代表する牧草です。花粉は球形~扁球形で、他のイネ科の花粉との区別は困難です。飛散時期は本州中部で5~6月です。他にもハルガヤ、オオアワガエリ、スズメカタビ ラ、スズメノテッポウなど多くのイネ科植物があり、4~11月まで飛散します。

ブタクサは、キク科の一年草で、北米から帰化、夏~初秋に荒れ地や空き地に繁殖します。他にも、オオブタクサやヨモギなどのキク科の植物も同じような花粉症を引き起こします。

オオヤシャブシは、カバノキ科の落葉高木です。最近、京阪神間で急増した強いアレルギーを起こすハンノキ属の花粉として、マスコミに取り上げられました。飛散時期は1~4月です。

真菌は、一般に言うカビのことです。医薬品や食品にも利用されますが、通年性アレルギーの原因となるものもあります。数多くのカビがありますが、その中でアルテルナリア(ススカビ)、ペニシリニウム (青カビ)、アスペルギルス(コウジカビ)、クラドスポリウム(黒 カビ)、カンジダ、ワレミア、ユーロチウム、オーレオバシディウム などがよく見られるカビです。

動物の体毛、表皮は、犬、猫の上皮やフケが一般的に問題になります。その他、モルモットやセキセイインコのアレルギーもあります。

●治療・注意

◎薬物療法

《内服薬》

- 抗アレルギー剤

最近もっとも新製剤が多く開発されています。予防的な製品が多いのですが、中には早く効果を出すものもあります。 その種類は眠気のないもの、あるものなど非常に多岐にわたります。 - 抗ヒスタミン剤

鼻水やくしゃみを抑え、即効性が期待できますが、眠気も比較的強い薬剤が多いです。かぜ薬の眠気は、主にその中のこの薬剤成分によるものです。

《点鼻薬》

- 抗アレルギー剤

主に予防的に用いられます。そのため、1日の使用回数を守る必要があり、効いてくるまでは少し時間がかかります。 人によって無効な場合もあります。しかし、副作用は少なく、小児に対してもよい薬です。 - ステロイド剤

予防的に用いられますが、比較的早く効果を出します。ステロイドですが、粘膜から吸収されて全身に影響が及ぶことはほとんどありません。強い花粉症に対しても抗アレルギー剤と一緒に使用すると効果は強力です。 - 血管収縮剤

鼻づまりに対して、即効性を期待して処方します。ただあまり頻回に使用すると、効かなくなったり、逆に鼻づまりがひどくなることもあります。

◎特異的減感作療法

アレルギーの原因抗原を注射して、それに対する免疫を作るものです。(IgEとはべつの遮断抗体を作らせます。) その方法は、原因となっている抗原を非常に薄い濃度 で、週1回か2回から始めて徐々に間隔を広げて注射をしてゆきます。体質改善ともいえる根本療法ですが、3年くらいの期間をみないと効果が判定できませんので、非常に根気が必要です。

◎手術療法

主に鼻づまりに対して行われます。腫れている鼻粘膜(主に下鼻甲介)を切除したり、高周波の電流で焼いたり、トリクロル酢酸を用いる化学剤手術などがあります。最近レーザーによる照射治療が効果をあげています。ほとんど痛みがなく、表面麻酔だけですので、子供でも可能です。照射時間は5分程度で、出血もなくすぐに帰宅できますのでお勧めします。

◎その他

非特異的減感作療法、漢方薬、鍼灸治療、鼻洗浄、蒸気吸入療法など

▽日常生活や対策は

◎ハウスダスト(ダニ)対策

- 部屋の通風や掃除機がけをできるだけ毎日行ってください。

- じゅうたんはビニール性のものがよく、ソファーは目の細かい布でカバーするのがよいでしょう。

- 寝具類は天日干しと週に1度の掃除機がけを表裏両面に行ってください。(50℃で死滅する)

- 季節の変わり目に出す毛布、布団には特にダニが多くいますので、使用前に必ず掃除機をかけてください。

- 大掃除を年1回梅雨明けの頃、行ってください。その際、畳みの高周波熱処理(業者による)が望ましいです。

◎花粉対策

- スギ花粉については、マスコミによる情報が出ますので、早い目に診察を受け、予防的投薬を受けるのがよいでしょう。

- 天気がよく、花粉の多い日は外出を避けてください。一般に気温が高く、風の強い日に多く、午前中が多いです。雨降りの翌日の晴れて気 温の上がった朝は特に要注意してください。

- 室内の掃除機がけを小まめに行ってください。また、掃除の時以外はきっちりと窓を閉めておいてください。

- 外出時はマスク(特に目の細かなもの)、メガネを使用してください。外出後は入室前に衣服のほこりを払い、うがいや洗顔をしてください。ふとんや洗濯物を取り込む際にも十分に花粉を払い落としてください。

◎その他の対策

- カビの発生しやすい台所、風呂場、洗濯場、クーラーのフィルターなどに注意してください。

- 疲労や過度の飲酒、タバコの吸い過ぎなどを避け、ストレスをためないようにし、規則正しい日常生活をしてください。

- 寒さやクーラーなどの気温の変化、入浴後の湯冷めなどにも気をつけてください。

- 風邪をひかないようにし、食事、運動で体調を整えてください。

《参考》

- 血管運動性鼻炎

症状的にはまったくアレルギー性鼻炎ですが、抗原を調べても何も出てこない時、このような診断名がつくことがあります。この場合、温度、湿度、気圧などの物理的刺激に対してのアレルギーの可能性もあります。 - アスピリン喘息について

アスピリンやその仲間の鎮痛剤、抗炎 症剤、色素などに対して気管支喘息を起こします。アレルギー性鼻炎の症状も存在しますが、ひどい喘息を突発的に起こしますので注意が必要です。

慢性副鼻腔炎(蓄膿)

これは副鼻腔といわれる頭蓋骨(顔面)にある空洞の慢性炎症です。

少しわかりにくいかもしれませんが、①両頬(上顎洞)、②眼と眼の間(し骨洞)、③額(前頭洞)、④鼻の最深部(蝶形骨洞)、と4対の空洞があります。

これらの空洞に炎症が起こり、鼻閉(鼻づまり)、鼻汁、頭痛、顔面痛などが起こり、時に嗅覚低下や鼻茸(ポリープ)ができたりします。

■診断

耳鼻科医は鼻鏡やファイバースコープでの直接観察、さらに鼻レントゲンにてこれらの空洞に影(炎症)がないかを調べます。膿性鼻汁やポリープ(鼻茸)などがある時は、慢性副鼻腔炎を強く疑わせます。もっとも風邪などによる急性の副鼻腔炎でも膿性鼻汁はありますので、風邪を引いていない時に診断します。時に悪性の上顎癌と区別するためCT、MRIなども使用されます。

●治療

薬物による保存的な治療法と手術によるものがあります。

◎薬物治療

抗生剤や酵素剤などが基本になります。最近、マクロライド系抗生剤の長期少量投与という方法が有効といわれ、当院でも実施していますが、ポリープが鼻の入り口より出ているようなひどい症例でも治ってしまった例もあります。しかし、なかなか治療にも反応してくれず、手術になった例もあります。子供さんは、歯や骨の発育のことなどで従来の蓄膿の手術はできませんので、この薬物治療は100%有効ではありませんが、あまり副作用もありませんので一度試みる価値はあると考えます。

◎手術療法

皆さんも一度はお聞きになったことがあると思いますが、蓄膿の手術は口が裂けるとか、死ぬほど痛いと噂されています。実際、局所麻酔で行うとかなり痛みの強い人もありますが、近年では全身麻酔もありますので必要以上に怖がらないでください。とは言っても、両側の手術をしますと入院も3週間から1ヶ月にもなりますので大変です。そこで最近、なるべく体の負担を減らし、入院も短くなるようにファイバースコープ(内視鏡)による手術が行われるようになってきました。これにより出血、痛み、傷も減少し、入院期間も短縮しました。ただ、この手術が適応でない人もありますので、十分に相談の上、手術を受けて下さい。

鼻中隔弯曲症

鼻の入口は、誰でも2つありますが、その間の隔壁が鼻中隔です。鼻中隔は手前は軟骨で、奥は骨でできています。鼻中隔はほとんどの大人では、ある程度曲がっていますが、異常に曲がっているものは病気として治療の対象になります。

▼症状・特徴

鼻づまりが最も多く、しかも両方の鼻がつまることがしばしばです。凸側は鼻道(空気の通り道)は狭くなり、凹側は粘膜が肥大してやはり鼻道は狭くなります。また凸側では鼻血が出やすいこともあります。当然鼻づまりはいびきや頭重の原因となったりします。

■診断

耳鼻科で鼻鏡やファイバースコープで直接見ます。また鼻腔の空気の通り具合を測定する器械もあります。

●治療・注意

鼻中隔矯正術という、曲がった軟骨や骨を切り、摘出します。同時に凹側の肥大した粘膜も切除したり、電気焼灼したりします。手術はたいてい局所麻酔で行い、入院は10日ぐらいの病院が多いようです。手術後2~3日はガーゼ等を鼻に詰めますので息を口でする必要があります。

鼻閉やアレルギー性鼻炎に対するレーザー手術とサージトロン手術

当院では鼻閉症状の強い通年性アレルギー性鼻炎や花粉症の方に、炭酸ガスレーザー手術とサージトロン手術(高周波ラジオ波メス)を行っております。両手術とも、薬では効きにくい鼻閉症状にはよく効く治療法です。ここでは、この2つの手術の違いについて説明します。

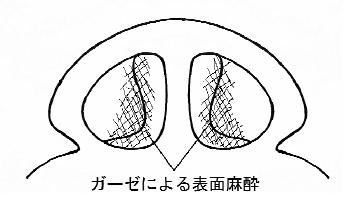

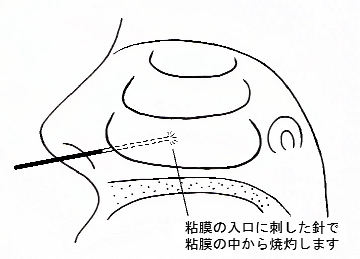

●レーザー手術

- 術後、鼻の中にかさぶたがつきます

- 麻酔が表面麻酔のみで短時間です

- 出血や痛みはほとんどありません

- 水鼻やくしゃみにもある程度効果があります

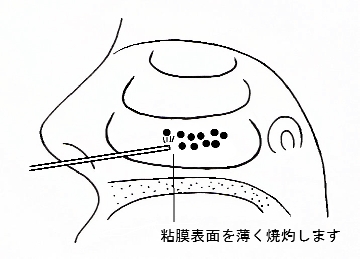

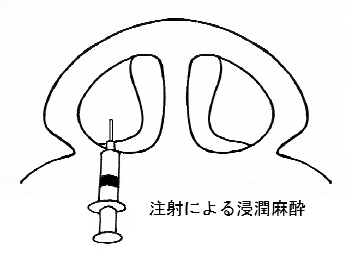

●サージトロン手術

- かさぶたは少ない

- 注射の麻酔のため時間がかかります

- 出血が鼻入口より少しあります

- 焼灼が内部のため、水鼻やくしゃみには効きにくいです

●共通点

- 鼻の中の最も大きい下鼻甲介の粘膜を焼灼します。

- 術後1~3週間は、鼻閉が強まることがあります。

- 予防的手術ですので、すでに花粉症が始まっている場合や風邪をひいている時は効果が期待できないため行いません。

- 両手術とも効果がない場合もあります。

※備考※

初めて受けられる場合はレーザー治療をお勧めします。

レーザー手術は予約不要、サージトロン手術は予約が必要です。